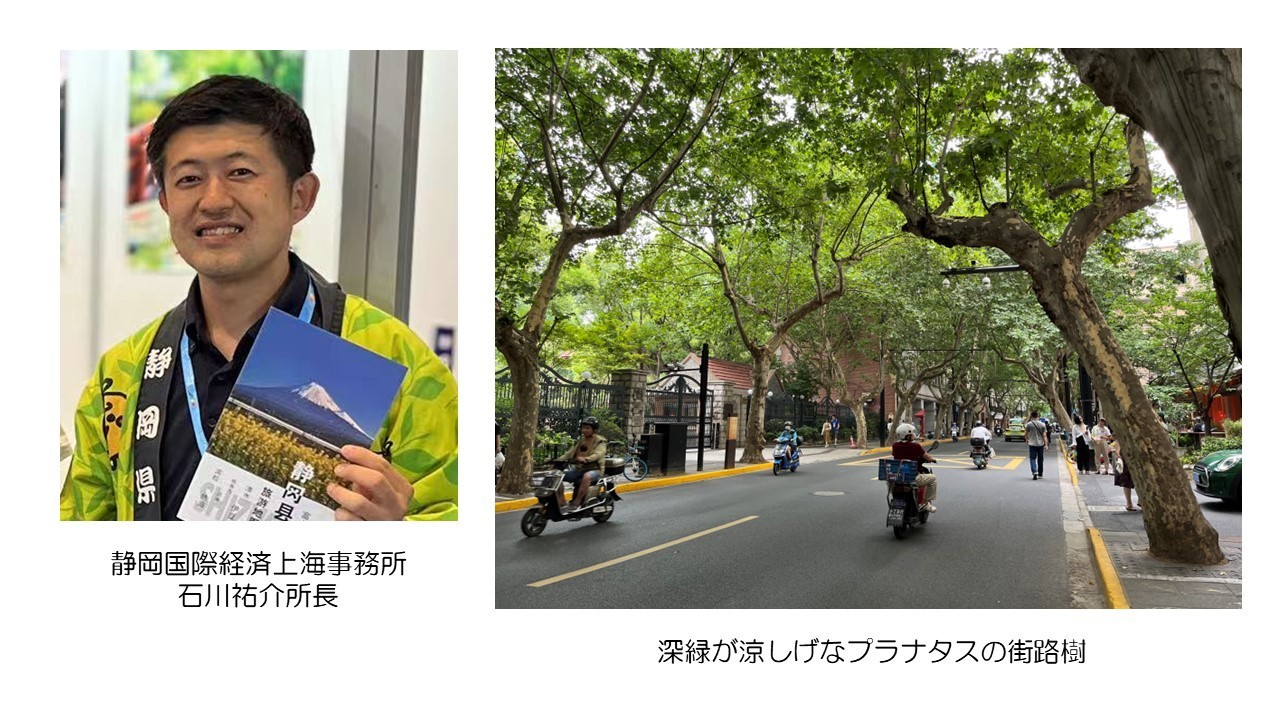

上海は7月上旬には梅雨が明け、夏本番を迎えています。湿度が高く蒸し暑いですが、深緑色の葉を広げたプラタナスの街路樹が、涼しげな木陰をつくっています。

古き街並みが次々と高層ビルに生まれ変わる上海では、この数年で仕事の仕方も大きく変化しています。その1つが緑色のアイコンのアプリ「微信(WeChat)」の活用です。中国版LINEとも呼ばれるアプリの普及で名刺交換は形骸化し、微信IDの交換が実質的な挨拶となりました。初対面の別れ際には双方がメッセージを送信し、そのままチャットが始まることも珍しくありません。日本では面談後に落ち着いてから御礼のメールをしようとPCを開く頃、中国では既に複数の関係者を招き入れたグループチャットが立ち上がり、情報共有や意思決定が次のステージに進んでいることも日常で、このスピード感には驚かされるばかりです。

また、このアプリは電子マネーの機能もあり、スーパーや飲食屋台、公共交通機関での支払いや、知人・友人への送金も可能です。私は上海に到着した翌日からすでに1か月間ほど現金を触らない生活が続いています。(ただし、携帯電話のバッテリー残量には敏感になりました。)

横断歩道でクラクションを鳴らして「我こそは優先」と走っていた自動車は、歩行者の横断を待つようになり、交通マナーも格段に向上しました。車のナンバープレートは、従前の青色から電気自動車など新エネルギー車を示す緑色が増えています。現在、上海市では青色ナンバー取得に10万元(約200万円)もの大金が必要ですが、緑色ナンバー取得には、この費用が不要で、現地でEVシフトが進むのも頷けます。

6月下旬の端午節には、有名な観光地である外灘(バンド)の絵葉書を買いました。静岡県内で暮らす娘に宛てた手紙は、中国郵政の緑色のポストに投函され、この文章が掲載される頃には、家族の手元に届いているだろうと楽しみにしています。

中国では、「果酒」と呼ばれる伝統的な果実酒に「楊梅酒」があります。楊梅(ヤマモモ)の果実を原料として使用し、砂糖と米麹などの材料と一緒に発酵・蒸留されてできたのが「楊梅酒」です。梅雨の頃に、実をつけることから、名付けられたと言われる楊梅(ヤマモモ)は、暑さに強く、耐乾燥性に優れた植物であり、浙江省、福建省、広東省、広西チワン族自治区などで広く栽培されています。「楊梅酒」は、中国の伝統的な文化に根付いた酒の一つであり、中国国内外で愛される酒の一つとして広く知られています。

果実酒の代表格「楊梅酒」

楊梅〈日本名:ヤマモモ〉は、浙江省では寧波市下の余姚(よよう)市の特産として知られています。6月中旬~7月初旬が滴下の盛期を迎え、その瑞々しい果実は、そのまま食べても柔らかくて甘酸っぱく、とてもおいしいですが、24時間ほどしか日持ちがせず、鮮度がすぐに落ちてしまいます。そのため、地元ではこの楊梅(ヤマモモ)を「白酒」(蒸留酒)に1カ月ほど漬けて「楊梅酒」を作り、年中、楊梅(ヤママモ)を楽しめるようにしました。余姚市では、瓶詰めされ市販されています。地場の「楊梅酒」は、アルコール度数は40度以上もあるため、一気に飲むと酔いやすく、ゆっくり味わったほうがよいとされています。また「楊梅酒」は、漬け込んだ楊梅(ヤママモ)を1個食べるだけで、腹痛や暑さ負けに効果があるといわれていますが、相当量のアルコールを含んでいるので注意が必要です。

拡大する中国の果実酒市場

中国のアルコール市場では、低アルコールにした果実酒は20歳から30歳代の若い女性に人気があり、特に都市部に住む人達が主力消費者になっています。中国では荔枝(ライチ)酒、枸杞(クコ)酒、梅酒、桃酒など、様々な種類の果実酒が季節ごとに登場して、季節感のある果実酒を楽しむことができます。また、市場に出回る、こうした果実酒は、白酒やビールに比べてアルコール含有量が低くて飲みやすく、また果実酒は栄養価が高く、ポリフェノールが多く含まれ、健康にも優れているとも言われています。

余姚江、奉化江、甬江の合流地点である三江口の北岸に、「老外灘」と呼ばれる場所があります。それは、かつてイギリス領事館、浙江税関、カトリック教会、寧波郵便局、商業銀行などとして使われた建物が並び、中国の伝統的な住宅建築とは対照的な欧風の雰囲気が漂う地域です。また、美術館やレストラン、コーヒーショップ、パブなども立ち並び、観光客だけでなく地元の若い世代や寧波に暮らす外国人に人気のスポットになっています。

三江口は、すでに唐代から中国四大港湾の一つで、鑑真和上はここから日本へ向かいました。また、ここは寧波幇(寧波商人)発祥の地でもあります。1840~42年のアヘン戦争後、清国は南京条約を結び、寧波は五大通商港のひとつになりました。開港後まもなく甬江の北岸は、イギリス、フランスなどの居留地として発展していきました。それが「外灘」です。「外灘」というと、上海のBund(バンド)がよく知られていますが、寧波の「外灘」の方が上海より20年ほど古い歴史があります。

寧波の貿易を支えたのは、「寧波幇」と呼ばれている同郷の商人集団です。寧波が通商港としての重要性を帯びたことで、甬江沿岸一帯は寧波人の商業活動の舞台となりました。やがて、寧波商人は上海へ集中的に移住し、清末の上海経済界で重要な地位を占めるようになります。寧波商人は、銭荘業や海運業などに従事し、有力な商人集団として成長していきました。銭荘というのは、中国の旧式の金融機関です。寧波商人の銭荘は、現金を授受せずに帳簿上で出入額を記載する「過賬制度」を用いて、大口の商業取引を促進しました。寧波の銭業会館は、当時の銭荘の姿をほぼ完全な形で保存している博物館です。会館には、寧波金融業の発展を記した碑文や歴史的モニュメントが残されています。

寧波という都市は、北京や上海ほどの繁栄はなく、中国の地方都市のひとつにすぎないかもしれません。しかし、唐宋代から東アジア海域交流の拠点で、あちこちに歴史の重みを感じる建造物が点在しています。寧波料理を味わいながら寧波の街歩きをする旅に、富士山静岡空港からの直行便が再開したら、ぜひお出かけください。

【寧波老外灘】

(出典:「寧波晩報」2021.7.15)

【寧波の銭荘】

(出典:http://www.360doc.com/content/23/0131)

中国のアニメ産業は近年急速に成長し、2024年には市場規模が 2,200億元 を突破した。かつては海外作品の下請けが中心だった中国アニメは、現在では国内外でヒット作を生み出すまでに発展している。

【国産アニメ発展の歴史的背景】

下請け中心の時代:改革開放以降、日本・欧米のアニメが大量に流入し、中国のアニメ産業は長らく 海外作品の下請け制作 が中心だった。この時期に制作技術は向上したものの、オリジナル作品は少なく、産業としての独自性は弱かった。

政府主導の育成政策(2000年代):2000年代に入り、中国政府は国産アニメ産業の育成を目的に政策を強化した。海外アニメの放送枠を制限。17時~20時のゴールデン帯を国産アニメ優先になり、減税・補助金制度による制作支援、中小スタジオを保護した。しかしながら、当時の支援策は 子ども向け・伝統文化推進 に偏り、大ヒット作品を生む産業基盤にはつながらなかった。

転機『西遊記 ヒーロー・イズ・バック』(2015年):国産アニメの飛躍のきっかけとなったのが、2015年公開の『西遊記 ヒーロー・イズ・バック』である。本作は国の補助金に頼らず、エンジェル投資、クラウドファンディング、監督自身の資金多様な資金源を活用し、8年をかけて制作された。この成功を受け、政府の「実績ある企業・作品への重点支援」へと移行し、産業の質的向上が進んだ。

【中国アニメの特徴】

・最新技術の積極活用:近年の中国アニメは3DCG技術を中心に、ダイナミックで滑らかなキャラクター動作、実写に近い背景表現、2Dにこだわらない技術的最適解を追及。

AI技術の応用による制作効率の向上伝統文化の再解釈:人気作品の多くは、中国の歴史・神話・宗教思想を現代的に再構築している。道教・仏教思想。神話・伝説。歴史上の人物。伝統衣装・建築・絵画のモチーフ。これにより、若い世代に「中国文化の再認識」を促す役割も果たしている。

テーマの多様化:伝統文化系に加え、以下のジャンルも拡大している。SF。ミステリー。日常コメディ。学園もの。BL・ブロマンス。社会風刺・芸術性の高い作品。検閲という制約がある中で、クリエイターはその枠内で最大限の創造性を発揮している。

【大ヒットを支える産業構造】

中国アニメの急成長を支える要因は巨大市場と若年層の支持:中国のエンタメ市場は世界最大級であり、アニメに関心を持つ若い世代が多い。

巨大IT企業の積極投資:テンセント、アリババ、bilibili の大手企業がアニメ制作に巨額投資を行い、制作環境を底上げしている。

技術力の向上:3DCG、作画、音楽制作、AI応用、制作技術が飛躍的に向上している。

視聴環境の進化:オンラインプラットフォームの普及や家庭用視聴機器の高性能化により、視聴者層が拡大している。

IPビジネスの強化:グッズ販売、ゲーム化、コラボ企画、IPビジネスが強化され、ファンコミュニティの活性化につながっている。

【日本アニメとの比較】

日本のアニメ制作市場は2024年に 3,621億円 と過去最高を更新したが、TVアニメ本数は過去10年で最少となり、以下の課題が指摘されている。手描き中心の制作体制。制作現場の人件費・労働環境問題。制作会社の多重下請け構造。一方、中国アニメは技術革新と資本力を武器に急成長している。両国のアニメ産業は異なる強みを持ち、競争と協調の両面で関係が深まっている。

【今後の展望】

中国アニメは、技術力・資本力・市場規模を背景に、今後も世界市場で存在感を高めると見られる。一方で、検閲制度や創作の自由度といった課題も残る。日本アニメは独自の美学と表現力で世界的評価を維持しており、両国のアニメ産業が互いに刺激し合いながら、作り手・視聴者双方にとって豊かなアニメ文化を形成していくことが期待される。

++チャイニーズドットコム:「中国アニメ【2025年最新版】おすすめ30選!魅力・歴史・視聴方法まで完全ガイド」等を参照・整理++

中国鉄道局は、今年10月1日から紙媒体の切符と領収書を全面的に廃止し、電子切符・領収書へ切り替えた。中国の鉄道システムはさらに一歩、デジタル革命が進むことになった。

【中国鉄道ペーパーレス化の歩み】

中国鉄道における切符と領収書の完全電子化は、2018年に海南環島高速鉄道で試験的に導入されたeチケットから始まり、2020年には全国の普通列車に拡大した。乗客は有効な身分証明書を提示するだけで乗車できるようになり、紙の切符は「精算用領収書」としてのみ発行されるようになった。その後、2024年11月には、電子領収書が完全にデジタル化され、旅客は駅や代理店に足を運ぶことなくオンラインで領収書を取得できるようになった。さらに2025年10月には紙媒体の領収書が全面的に廃止され、鉄道システムは本格的にペーパーレス化へと移行した。

【領収書のデジタル化】

電子領収書は、2024年11月1日から完全にデジタル化された。旅客は実費精算の際、駅や販売代理店、セルフプリンターに足を運んで紙の領収書を印刷する必要がなくなり、オンラインで電子領収書を取得できるようになった。もっとも、利便性を考慮して移行期間が設けられ、2025年9月30日までは紙媒体と電子の両方が利用可能であった。紙媒体の全面廃止に対しては「高齢者が列車利用に不便を感じるのでは」との懸念も寄せられていた。ただし、切符そのものは廃止されるものの、旅客はセルフプリンターで発車時間、到着駅、座席番号、改札口など予約情報を印字した紙を引き続き入手できる。

【完全電子化の効果】

完全電子化には多方面での効果が期待される。まず環境面では、2023年の中国鉄道旅客輸送量36億8000万人を基に、切符1枚10gと仮定すると年間約3万6800トンの紙資源が節約され、膨大な樹木の伐採を防ぐことができる。次にガバナンス面では、電子発票システムが税務当局と直接連携するため、データの透明性と正確性が大幅に向上し、不正な経費精算のリスクを抑制できる。さらに効率面では、電子データは物理的な保管スペースを不要とし、検索や管理も容易である。紛失や破損のリスクもなくなり、企業経理の効率化に加え、個人の時間や手間の削減にもつながる。完全電子化の効果は多岐にわたる。

【完全電子化の課題】

一方で、完全電子化には課題も残されている。高齢者やデジタル機器に不慣れな利用者にとっては操作が難しく、利用に負担が生じる可能性がある。また、ネット環境やシステムに依存するため、障害発生時には乗車手続きが滞るリスクもある。さらに、紙の切符が「旅の記念」として残せなくなることを惜しむ声もある。こうした課題に対しては、セルフプリンターで予約情報を印字できる仕組みが残され、一定の補完策が講じられている。外国人利用者については、パスポートによる本人認証で乗車が可能となり、公式アプリ「鉄路12306」を通じて電子発票を取得できるようになっている。決済手段もアリペイやWeChat、国際クレジットカードに対応し、英語版アプリも提供されているため、利便性は大幅に改善されている。

総じて言えば、中国鉄道の完全電子化は、環境保護、ガバナンス強化、効率化を同時に実現する大きな転換点であり、デジタル革命の象徴的な一歩となった。ただし、高齢者や外国人利用者へのさらなる配慮、システム障害時の対応策、文化的価値の継承といった課題は今後も検討がされることを期待される。

Record China:「紙きっぷ廃止で資源削減、中国の鉄道が10月から電子版に統一」等を参照・整理

【中国の社会保障制度】中国の社会保障制度は「五険一金」と呼ばれ、労働者の給与額を基に定められた比率で納付されます。「五険」とは、養老保険・医療保険・失業保険・労災保険(工傷)・出産保険(生育)を指し、納付比率は地域によって若干異なります。

• 養老保険(年金):会社負担16%、個人負担8% • 医療保険:会社負担約10%、個人負担約2% • 失業保険:会社負担約1% • 労災保険:業種により0.2%~0.8%(会社負担)• 出産保険:0.8%(会社負担) 「一金」は住宅積立金であり、労働者が不動産購入時の頭金やローン返済に充てることができます。積立率は5%~12%の範囲で、会社と個人が同率で負担します。

労働者にとっては、たとえ手取りが減っても12%の積立を選べば、その分は将来の資産形成に回され、会社からも同額が加算されるため、実質的なメリットがあります。中国政府としても不動産購入の促進を図る観点から、積立率12%の採用が推奨される傾向にあります。

【負担の大きい社会保険料】会社が規定通りに社会保険料を納付すると、労働者の給与額に対して以下の負担が発生します:• 養老保険:16% • 医療保険:10% • 失業保険:1% • 労災保険:0.8% • 出産保険:0.8% • 住宅積立金:12% → 合計:40.6%

例えば、労働者の契約給与が月額10,000元の場合、会社は約4,000元を追加で負担することになります。十分な人件費予算を確保できる企業であれば問題ありませんが、経営が逼迫している企業にとっては大きな負担です。また、労働者側も、特に出稼ぎ労働者にとっては、社保料を支払っても居住地で給付を受けられるか不安があり、手取りの減少を嫌う傾向があります。

浙江省の2024年の給与統計によると、国有企業や学校・病院などの非私営企業の月平均給与は11,436元、私営企業では6,436元と大きな差があります。これは、私営企業が人件費に十分な予算を割けないことを示しており、労働者にとっても低賃金から社保料が差し引かれることは生活に直結する深刻な問題です。そのため、雇用主と労働者の間で社保料負担を回避するためのグレーな契約が行われることもありました。

【弱者は淘汰されるのか?】2025年8月、人民最高法院は社会保障制度をめぐる労働争議に関して新たな法律解釈を発表しました。それによると、「雇用主と労働者が社会保険料の納付義務や給付権利を放棄することに合意したとしても、それは無効であり、労働者は離職時に社会保険金を請求できる」とされました。これを受けて、9月1日以降、中小零細企業や個人経営者に対する社保料の徴収が徹底されることとなりました。

この方針は、労働者の社会保障を確保するという点では非常に意義深いものですが、利益率が低く、給与水準を引き上げる余力のない企業にとっては、まさに死活問題となりかねません。企業間の給与格差が問題化しつつある日本にとっても、中国当局が中小零細企業の人件費増加に対してどのような救済策を講じるかは、注目すべき動向と言えます。

JBpress :「中国経済の息の根が止まる?社会保険料の強制取り立てで中小零細は倒産ラッシュか」等を参照・整理

近年、中国国内では不動産不況が問題となっている一方で、中国人による日本の不動産購入件数の増加、いわゆる「爆買い」現象が注目されるようになりました。

【人気のタワーマンションと中古物件】

一般的に、20階建て以上のマンションは超高層マンション(タワーマンション)と呼ばれています。首都圏における過去20年間の新築マンションのうち、約24%がタワーマンションに該当しました。大手ディベロッパーにとっては、大量の住戸を一括して販売できるほか、高層階の価格を高く設定でき、低層階はオフィスとして賃貸可能であることから、タワーマンションの建設に積極的に取り組んできました。今後も新築マンションに占めるタワーマンションの割合は増加すると見込まれています。このような背景から、富裕層に属する中国人による購入件数も増加しました。また、中国人は新築物件だけでなく中古物件にも関心を寄せています。中国人向けの日本不動産情報サイト「神居秒算」のデータによれば、中古物件では東京都の大田区と板橋区の購入件数が突出して多くなりました。これらの物件は民泊用にリフォームされ、外国人旅行者向けに貸し出されるケースが多く見られました。

【温泉旅館も人気】

古くからの温泉街にある老舗旅館も売却対象となりました。人手不足、経営者の高齢化、施設の老朽化に加え、新型コロナウイルスの影響による経営悪化が重なり、温泉旅館の廃業が相次ぎました。こうした状況下で買い手として登場したのが中国の富裕層でした。日本国内で売却しようとすると価格が半値にまで値切られることが多かったのですが、売却先を中国に広げることで希望者が増え、なかには買値を上乗せする業者も現れました。また、日本資本が老朽化した設備を敬遠する傾向があるのに対し、中国資本は新たな設備投資を惜しまず、旅館経営を引き継ぐ姿勢を示しました。売却側にとっても悪くない選択肢となりました。

【お買い得な不動産】

中国富裕層が日本の不動産を選ぶ主な理由として、投資先としての相対的なリスクの低さ、そして円安による割安感が挙げられました。日本円ベースではマンションなどの不動産価格は年々上昇していますが、中国元に換算すると価格上昇は限定的でした。たとえば、日本円では2001年の中古マンションの平均契約価格は2,500万円未満、2011年まで約3,000万円で推移していましたが、2024年には7,000万円に迫る水準となりました。一方、中国元建てでは、2001年に約160万元、2011年に約270万元、2024年でも約310万元と、過去10年間の上昇幅はわずかでした。つまり、日本の不動産は一般的な日本人にとっては手が届きにくくなる一方で、中国の富裕層にとってはますます「お買い得」な資産となりました。

【日本は魅力的か】

永住や生活を前提とした不動産購入も増加しました。特に東京都内における中国人の人口推移を見ると、永住者は一貫して増加しており、存在感を高めてきました。近年では、学歴競争の激化や中国政府による学習塾への規制、教育費の高騰など、厳しい教育環境を避けるために、子どもを日本で教育させたいと考える親も増加しました。この「爆買い」現象については、さまざまな見方や意見があります。しかし、人口減少に悩む日本にとっては、優秀な人材を獲得する好機と捉え、積極的に対応することも一つの選択肢となりました。

※デイリー新潮 中国人向け不動産サイトを調べて分かった「意外な事実」等を参照・整理

日本で始まった「一村一品」運動は、スローガンを重視する傾向のある中国にあって、国情に合った形で受容され、独自に進化・発展しています。

[一村一品運動とは]

地方発信の「地域ブランディング」は、現在では地域振興やツーリズムといった概念と一体化し、定着した戦略となっています。その原型とも言えるのが、1960年代から1970年代にかけて日本の大分県で始まった「一村一品」運動です。農業生産等の一次産業だけでは貧困から脱却できないという課題に対して、大分県内の複数地域の住民が立ち上がり、各村の特産品を加工・販売することで、農産物に付加価値と差別化を加え、PRと販路拡大を図る取り組みが始まりました。この動きを当時の大分県知事・平松守彦氏が「一村一品運動」と名付けて県内で展開し、やがて日本各地に広がっていきました。

[中国での導入]

1983年、平松守彦氏が上海に招かれて講演を行い、中国に「一村一品」の概念が紹介されました。当時の中国は改革開放の初期段階であり、人民公社による集団生産から生産請負制への移行が進み、農村の生産力が問われる時期でした。特に沿海部では専門的な生産への模索が進んでおり、「一村一品」の考え方は、農業に限らず特化型産業への取り組みによって農村の生産力を高める戦略として受け入れられました。代表的な事例として挙げられるのが、浙江省温州市柳市鎮の「電器村」です。1990年に設立された柳市電器城は、低圧電気関連企業の取引拠点として機能し、農村地域の中小企業が集積・特化することで、現在でも大きな市場シェアを誇っています。

[展開する一村一品]

中国における「一村一品」は政府の農村地域の貧困脱却政策とも連動し、幅広い解釈と多様な方向性で展開されています。現在、全国の「一村一品」モデル村は4,000以上に達し、各村で平均300人の雇用を創出しています。事例は大きく以下の3パターンに分類されます。

1. 特色ある農産物の生産と加工

例:貴州省麻江藍苺村では、ブルーベリーからアントシアニンを抽出する技術を開発し、健康食品として生産・海外輸出を行っています。

2. 農村ツーリズムとブランド創造

例:福建省寿寧県では、烏龍茶の生産を基盤に「寿寧一?菜」を打ち出し、茶懐石、茶摘み体験、茶畑観光等を組み合わせたツーリズム商品を展開しています。

3. 科学技術とグリーン化の融合

例:江蘇省興化では、蟹の養殖に水質管理システムを導入し、水質改善とともに蟹の生存率や品質向上を図る取り組みが進められています。

[浙江省の事例]

浙江省でも「一村一品」プロジェクトは多数展開されており、代表的な事例として挙げた浙江省温州市柳市鎮の「電器村」以外にも、例えば温州市泰順県羅陽鎮下稔陽村では、2019年に地元企業と連携して食用菊「金糸皇菊」の栽培を開始しました。企業が苗や技術を提供し、販売を担う一方で、村民が菊の栽培と製品化を担当することで、雇用と安定収入の創出につながりました。更に、菊の満開時期には花見観光客が訪れるようになり、村の民族文化と結びつけたツーリズム商品として展開され、村全体の収入増加に寄与しています。

※国家治理 郷村全面新興背景下“一村一品”転型路径探析 等を参照・整理

卒業後も続く競争中国では、大学卒業者の数が年々増え続けています。2024年には過去最高の1,179万人、2025年にはさらに増えて1,222万人となる見込みです。しかし、2024年の就職率は55.5%と低く、毎年卒業後に仕事を見つけられない人が積み上がっていく「雪だるま式の未就職問題」が深刻になりつつあります。

[就職難の原因とは]

企業の採用縮小:景気が低迷し、新卒採用を絞る企業が増加。人材のミスマッチ:企業が求めるスキルと、卒業生の専攻や経験が合わない。 例えば、AI・新エネルギー・航空・ロボットなどの新興分野ではオペレーターや技術系人材の需要が急増しています。一方で、伝統的な製造業や不動産、教育分野では求人が減っていて、特に文系出身者の就職が厳しくなっています。

[求められる人材とは]

企業が注目するのは、学歴だけでなく次のような即戦力となる力です。実務経験(インターンや現場での経験)。専攻の専門性(企業と関係する分野かどうか)。語学力(特に英語)。問題解決力・実践力。つまり、中国では「どの大学に入るか」「どんな学部・学科を選ぶか」が就職の成否を左右する重要な選択となっています。

[教育熱と高学歴のギャップ]

一人っ子政策や経済発展を背景に、教育への期待が高まりました。高等教育進学率は2000年の12.5%→2024年には60.8%。親の「高学歴で立身出世してほしい」という願望。学生自身も管理職・クリエイティブ職などを目指し、「接客や地味な仕事は避けたい」という傾向。こうした希望と現実のズレも、就職難の一因になっています。

[ホワイトカラー vs ブルーカラー]

現在、ホワイトカラー(事務・営業など)の求人倍率は1.0未満。つまり「応募者が多く、職が足りない状態」です。一方で、ブルーカラー(技術・現場作業など)の求人倍率は1.0以上。ただし、大学卒業者の多くは「大卒なのに肉体労働はできない」といったプライドや面子から、そうした職に応募せず、結果として無職が続く人も増えています。

[職業訓練への誘導と課題]

政府は、若者に対して「大学進学」よりも職業訓練校への進学を促しています。修了期間:3年。取得資格:機械技術者・オペレーター・看護師・ロボットエンジニアなど。問題点:「成績が悪い人が行く学校」というイメージ。「給与が大学卒より低い」という先入観。このため、訓練校への進学希望者は思うように増えていないのが現状です。

[今後の展望]

大学側の学部見直しや制度改革などの議論も進んではいますが、大学卒業者の就職難の根本的な解消にはまだ時間がかかると見られています。中国の若者たちは、競争社会の中で大学卒業後もなお、進路に悩み続ける状況にあります。

※時事通信 大学生の就職難が深刻化 卒業者数が過去最高 等を参照・整理

中国には多くの美容院があり、大規模チェーン店から個人経営のサロンまで多様なスタイルがあります。人気のある美容院は、技術力やスタイリストのコミュニケーション能力、そして顧客満足度が高いことで知られています。中国滞在の日本人にとって、(言葉が出来る出来ないに関わらず)「困ったな」と思うことの一つに、理髪問題があります。カットに納得できるか、衛生面は大丈夫か、必要のないパーマやカラーを強要されないか等、サービスを受けるには勇気が必要かもしれません。中国で髪を切る所といえば、外で散髪する店から高級サロンまで様々で、大都市には日本人美容師を抱えている店舗もあります。郊外都市に住んでいる日本人が長時間をかけて都会の日本式美容院を訪ねることもよくあり、北京で日本人美容師が入国管理法違反で拘束された案件は記憶に新しいところです。

中国の理髪業・美容業は、2005年に「美容美髪業管理暫行弁法」が施行され、理髪店営業に当たっての法律が規定されました。「美髪」とは「手指の技術又は機器により洗髪・ヘアケア・ブリーチ・パーマ等商品を用いて、消費者にヘアスタイリング・カットパーマ・髪質改善等サービスを提供する経営行為」と定義されており、営業には資格を持った専門技術者が必要なこと、安全基準を満たした機器を使うこと、価格を明確にすること、風俗行為禁止等が規定されています。日本の理容師・美容師が国家資格であること、清潔さや価格が比較的明確であるのに比べ、中国では、免許がなくても美容師になれる、サービスと価格が不透明、いかがわしい店もある、といった声が多く聞かれます。この法律はそういった声を踏まえ、業界の健全な発展を目指しているようにも見えます。

しかし、理髪業界はあまり芳しくないようで、2024年中国美髪業行協会報告によると、利用客数は5年前に比べて28.6%下降、店舗数は16.3%減少、また業界市場規模においても2020年2,432億元だったのに対し、2024年には2,156億元、11.3%減少しているそうです。原因の一つは、競争激化し、主に町の床屋さん的な伝統店が淘汰されていることが挙げられます。2015年第1四半期、一線都市の店舗数は1000人あたり1.6店舗で、欧米都市の0.8~1.2店舗に対し高密度になっています。

更に、美容院に頻繁に行かない人も増えてきました。2024年25~35歳の平均理髪回数は45日に一回で、2015年平均30日に一回に比べ頻度が長くなっています。中国青年発展基金会の調査によると、1990年代、2000年代生まれの60.2%が「頻繁に理髪しなくても気にならない」と答えており、1980年代生まれ32.6%の約半分、若い世代にオタク文化が浸透し、外見に気を使わなくなった人が増えているせい、とも言われます。また、ネットで理髪用品を買いやすくなったこともあります。2024年ECサイトでの理髪用品売上額は435億元で、前年比26.3%増、自宅で手軽にスタイリングできるようになっています。

そんな中でも、若い理容師を雇い、ネット予約や会員優待制度、スタイリッシュなイメージ作りに成功し売上を伸ばしている店舗や、サービスの原点や新技術を学び直している伝統店、地域に根ざし高齢者介護と連結させてサービスを提供する店舗等、利益確保に努力している店舗も数多くあります。「理髪」は今では数少なくなった、オンラインでは不可能で、人と人とが触れ合うサービスの一つです。中国政府が国内消費活動を後押しする中、まだまだ伸びしろのある業界と言えるでしょう。

※小李談財事 理髪店并不受電商影響,為何生意却越来越差?過来人説出真相等を参照・整理

2025年、杭州蕭山国際空港は25周年を迎えます。当空港は2000年12月開港した、中国の空港で最大規模を指すF4級の大型空港です。2024年の旅客者数は延べ4,805万人、飛行機の発着数は32万回を超え、過去最高数値を記録しました。うち国内線の発着数は29万回で各地と通じ、特に北京・広州・深センと頻繁に往来しています。国際線は2024年には21の国・地域、36の空港と結んでいます。中国が推進する「一帯一路」政策を受け、ウズベキスタンのタシケントやオーストラリアのメルボルンをはじめ、ラオスのビエンチャン、ホーチミン、日本路線では成田、関西、中部(名古屋)、また本県の空の玄関口・富士山静岡空港と間に路線が開設されています。

杭州蕭山国際空港は杭州市の東部に位置し、市街地から27㎞の場所にあります。719haという広大な敷地に4つのターミナル(T)があります。T1とT3は、同じB棟に並ぶように隣接し、T2はA棟にあります。T4はT1とT3の向かい800mに位置しています。国際線の飛行機が発着するのはT2とT4、国内線はT1とT2です。また、T2は主に香港、マカオ、台湾便が発着するターミナルに使用され、香港の航空会社をはじめ、台湾のLCC(格安航空会社)等が就航しています。日本等の国際便が発着するT4は新しく、2022年9月に開設されました。T4は杭州の西湖の湖線の形状にインスピレーションを得てデザインされたこの建物は、美術館のような雰囲気を漂わせています。

T3とT4には気軽に利用できるファストフードやカフェ、ラーメン店や中華レストラン等、様残な飲食店がそろっています。日本でも馴染み深いコンビニもあり、食事に困ることはありません。またT3、T4には免税店や土産店等、ショッピングを楽しめる店舗数多くあります。有名ブランドショップや書店、電子機器店、中国らしい土産がある特産品やファッション雑貨店、杭州ならではの土産店が揃っています。中には朝5時30分から、或いはフライトの最終時刻まで営業している店もあるので、早朝便・深夜便にも対応しています。

歴史を振り返ってみると、以前は杭州市内にあった杭州筧橋空港であり、1931年軍用飛行場として開設されました。1956年には国家民航局がこの飛行場を民間機の発着にも利用することを決め、1957年1月、民間機による上海・杭州・南昌・広州を結ぶ航空路線が誕生しました。以来、中国の空の交通網にとって重要な拠点空港としての役割を担ってきました。

その後、2000年12月30日、杭州市を通る銭塘江南岸の杭州蕭山に「杭州蕭山国際空港」は正式開港しました。杭州筧橋空港は同年12月28日、民間空港業務としての役目を終えました。杭州蕭山国際空港は民間空港業務の役目を引き継ぎ、この25年間で大きく成長しました。

現在、国際線と国内線等複数の路線を結ぶハブ空港としての役割、また長江デルタ地域での拠点空港として、注目されています。各航空会社が杭州を中継した路線を開通させたり、税関が通関業務のスピードアップをはかったりして、T4ではトランジット利用者のためシャワールームに無料の歯磨きセットを用意する等、次々に新サービスを付加して、機能と利便性を向上しています。

※NEWT「中国・杭州蕭山国際空港を徹底解説!」等を参照・整理

中国経済の驚異的な発展に沿うように、ここ数年、世界的にも有名なテーマパークが中国で展開されるようになりました。上海と香港のディズニーリゾート、北京のユニバーサル・スタジオが代表として挙げられます。また、2025年には上海のレゴランドやハリーポッタ施設、海南省にはハローキティリゾート等がオープンする予定です。

また、中国国内のレジャー志向の高まりと多様化に伴い、様々なテーマパークが作られています。昨冬より今冬にかけて話題になったのは哈爾濱の氷雪大世界です。1999年から冬に開かれているこのテーマパークは、「氷の都」と呼ばれる哈爾浜の特徴を活かしており、氷や雪で作った大型彫刻が展示され、氷の滑り台、スケート、氷上車などを楽しむことができます。北京の冬季オリンピック開催をきっかけとしたウィンタースポーツの流行と共に、アジア冬季競技大会開催を受け、2024年にはその面積が81万6682.50平方メートルに達し、「世界最大の氷雪テーマパーク」としてギネス世界記録に認定されました。

テーマパークは、その地域の経済を活性化させ、地域の雇用を生み出し、旅行業界を向上させる効果が期待されています。2025年には既に50件を超える新たなテーマパークがオープンまたは建築中と発表され、その他約200件もの新たなプロジェクトが参入予定、とされています。今年オープン予定のテーマパークには、映画やゲームの世界を再現したものや、雪や氷、水族館や森林をテーマとしたもの等多岐にわたります。場所は長江デルタ地域・京津冀地域、特に粤港澳大湾区が多く、経済的に豊かで交通網が発達し気候が良く、若者の多い地域での開園計画が多いです。

一方で、上海ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・北京のような知名度のないテーマパークは苦境に陥っていると言われます。日経新聞によると、中国にある385カ所のテーマパークのうち赤字が22%、損益ゼロが19%、約4割で利益が出ていないとのことです。中には、張家界の歴史テーマパーク大庸古城の去年1~6月のチケット購入者が1日平均13人、という極端な例もあったようです。

実際に、香港ディズニーランド・リゾートは2005年に世界11番目のディズニーパークとして開園したものの、2015年赤字に陥ります。9年間の赤字が続いた上、2024年にやっと赤字脱却し、純利益8億3800万香港ドル(約161億円)を記録しました。浙江省湖州市安吉県にはハローキティパークがあります。ここはサンリオの初海外進出のパークですが、残念ながらアクセスが悪く、集客力はあまり強くなさそうです。

テーマパークについてある研究によると、経営が比較的安定しているパークの収入構成は、一般的に入場料が30%、その他関連商品の販売が30%、宿泊や食事が40%となっていますが、2024年では、記念品や食事等の二次消費に対し10%-30%低下しており、消費者の財布の紐が固くなっていることが窺えます。

2025年、テーマパーク経営を取り巻く環境が決して理想的とは言えない中でも、テーマパークブームは止まらないようです。それでも利益を出すべく、常に消費者を惹きつけ、生き残っていくパークに注目していきたいです。

南方Plus :「主題公園的“快楽経済”真香??」等を参照・整理

中国の春節は一週間にわたる長期休暇となり、「春運」と言われる民族大移動が起こります。近年は自家用車での移動が増していますが、飛行機での移動も増え、今年は旅客数9000万人に上りました。コロナ禍で一時期落ち込んだ航空利用者数もかなり回復してきました。

現在、中国の航空会社は66社あり、うち貨物専用航空会社が13社(香港澳門含めない)あります。大手航空会社は4社は、中国国際航空(国航)・中国南方航空(南航)・中国東方航空(東航)・海南空港(海航)です。国航グループ下に深セン・北京・大連・山東・昆明・内蒙古等の航空会社があり、南航グループ下に厦門・重慶・河北・江西・珠海・貴州等、東航グループ下に上海・中国聯合・江蘇・武漢・雲南等、海航グループ下に首都・天津・西部・烏魯木斉・福州等の航空会社が属しています。

4大大手航空会社以外にも、地方政府出資の航空会社で四川市・桂林市・青島市・西安市による幸福航空等が挙げられます。民間経営の航空会社では、春秋・吉祥・華夏・奥凱・東海・長龍・湖南・西蔵航空等があります。貨物専用航空会社では中国郵政や順豊航空等が有名です。

2024年の旅客数ランキングを延べ人数で見ると、1位は南航1億1,500万人、2位は東航1億1,300万人、3位は国航8,452万人、4位は海航4,145万人となりました。一方、2025年1月に紹介されている飛行機の保有数を見ると、中国国内の飛行機総数は4,291機、南航が1位で648機、続いて東航654機、国航502機、海航219機、深?202機、四川200機、厦門154機、山東135機、春秋119機、吉祥101機です。(参考:2023年時点のJALの保有機数227機)上位3位は旅客数、飛行機保有数ともダントツに多く、中国国内の航空業界を大きく握っていることがわかります。

最近、中国国内で注目されているのが、国産小型ジェット機のARJ21(現在名C909)や中型機C919です。C909は中国が自主開発したる初めてのジェット旅客で、2002年中国の第5次五ヵ年計画で開始されました。最初の航空機は2007年12月に完成し、その後2008年11月28日に上海大場空港で初飛行が実施されました。2016年6月成都から上海まで初の商業飛行を実施、2017年7月、中国民用航空局から生産証明を受け、正式に量産体制に移行、現在中国国内だけで数百機以上の注文を受け、1機あたり2700万から2900万ドルと言われています。C919は、2009年9月2日に試験機の製造が開始され、2017年5月5日上海空港を離着陸、初飛行は成功させました。2023年5月に東航が上海虹橋-北京首都間で商用飛行を実施、同月上海―成都間で定期便の運航を開始しました。中国は、C919をエアバスA320neoシリーズとボーイング737MAXの競合として位置づけ、その市場に食い込むことを期待しています。

現在、中国国内の国産機の保有数はC909が145機、C919が16機で、南航はC909を33機、C919を3機保有、東航はそれぞれ26機と10機、国航は33機と3機、成都が総保有数81機のうちC909を30機、華夏は総数76機のうちC909を11機、江西は総数12機のうちC909を5機、天驕は保有7機すべてC909です。

中国の国産飛行機が世界を飛び回る日は、近いのかもしれません。

環球旅訊:「我国57家航空公司:各有多少飛機?」等を参照・整理

2023年には、中国のコーヒー産業の市場規模は2654億元に達したと言われます。都市部ではコーヒーショップが増えていることに目を見張るものを感じられます。中国のコーヒー消費量はここ10年間で167%増、35万トンに達し、全国のコーヒー愛飲者の総数は4億人に迫る勢いで、消費者数、1人当たり消費量共に成長を遂げています。また、全国のコーヒーショップの総数は2023年には約15万7000店に達し、上海が9553店で1位となっています。また、中国のコーヒー消費市場は優位だったインスタントコーヒーから、より多様化しつつあり、挽きたての香りが高いコーヒーが急速に消費の主流になってきています。

中国のコーヒー市場は急速に発展していると言いつつも、1人当たりの消費水準では日本、韓国、欧米などの成熟した市場とはまだ大きな差があり、それだけ大きな潜在力を持っています。2023年以来、リーズナブルなコーヒーは中国の大・中・小都市で良く売れるようになり、多くのコーヒーブランドが三線都市や四線都市へと広がっています。例えば、スターバックスの2024会計年度決算報告によると、中国の店舗数は7,596店舗、1,000近くの県級市でも店舗を持っています。直近四半期の2024年7~9月、中国で開店した新規店舗は290店舗オープンし、内陸部の河南省平頂山市や甘粛省酒泉市など、新たに78の県級クラスにも進出しています。

中国のコーヒー豆の栽培地は、雲南省がメインであり、全体の95%を占めています。雲南省は中国の南西部に位置する省で、ミャンマー、ラオス、ベトナムの国境と接し、森林が多く自然に恵まれた秘境のような場所で、チベットと四川省を走っている横断山脈が雲南省にも続きます。

この雲南省は日本でもよく耳にする普爾(プアール)茶の産地・普爾(プアール)市があることが知られていますが、このお茶栽培の環境は、標高900?1,200mの高原地帯にあり、昼夜の気温差が大きいことから、中米のコーヒー生産地にも似たその環境は、上質なコーヒーを栽培するのに最適な条件が揃っています。

雲南省で栽培されているコーヒーはアラビカ種が主であり、元々コーヒーの樹が自生していたわけではなく、20世紀初めにベトナム(仏領インドシナ)から雲南に赴任したフランス人宣教師が導入したと言われています。当初は地場消費を主体に栽培は増え、1950年代はソビエト連邦への供給目的で栽培が拡大しました。しかし、その後ソ連との関係悪化(中ソ対立)の影響を受け、栽培は一時落ち込みました。

しかしながら、コーヒー産地としての大きな転換期は1988年、外資企業「ネスレ」が同地をコーヒーの生育基地として展開したことによります。ここからコーヒー産業化への道筋が作られ、栽培、生育、収穫、加工技術が高まりました。雲南省政府はグローバル企業の招致と共に、第十二次五か年計画(2006-2010年)でタバコ、茶葉に続く三大産業と位置付けて栽培を支援しました。気候変動が問題となり、コーヒー豆の生産にも危機感が増している昨今、日本でも身近になるかもしれない『中国コービー』の今後に注目したいところです。

東日本コーヒー商工組合:「中国で生産されているコーヒー。急成長するコーヒー市場事情も解説」等を参照・整理