《中国豆情報》

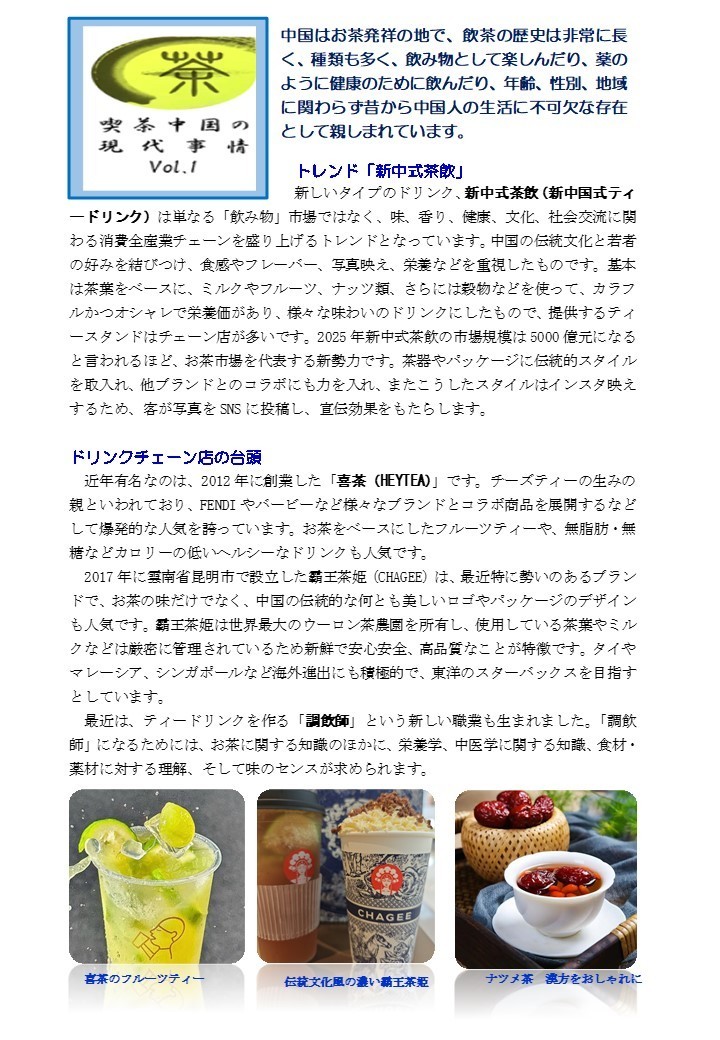

《中国喫茶の現代事情》

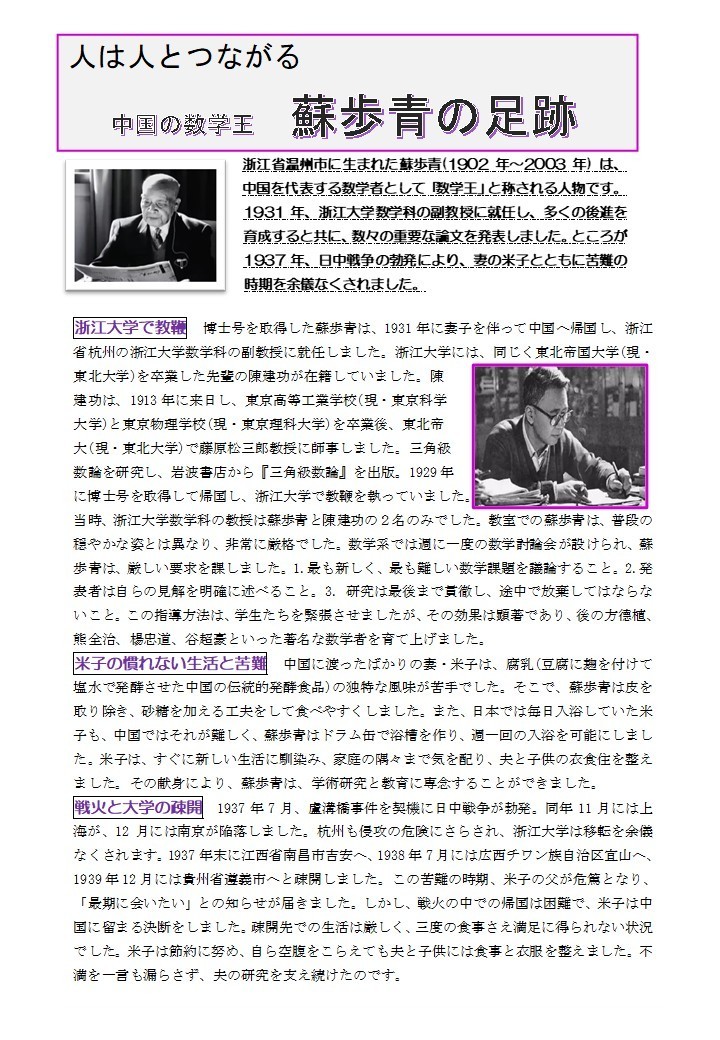

《中国の数学王 蘇歩青の足跡》

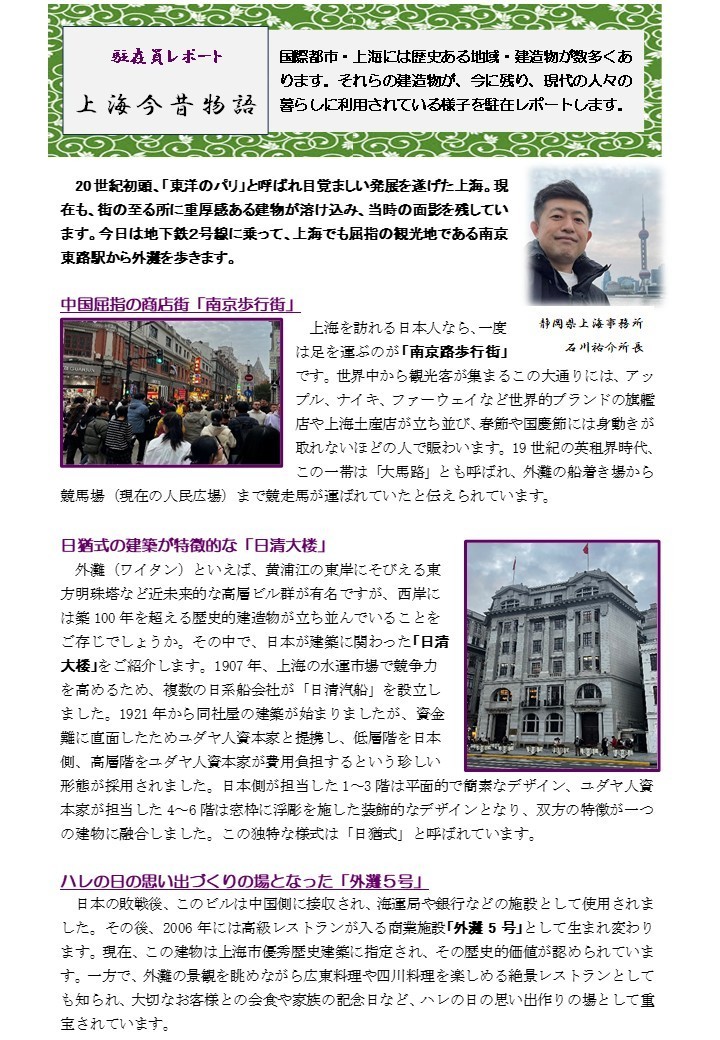

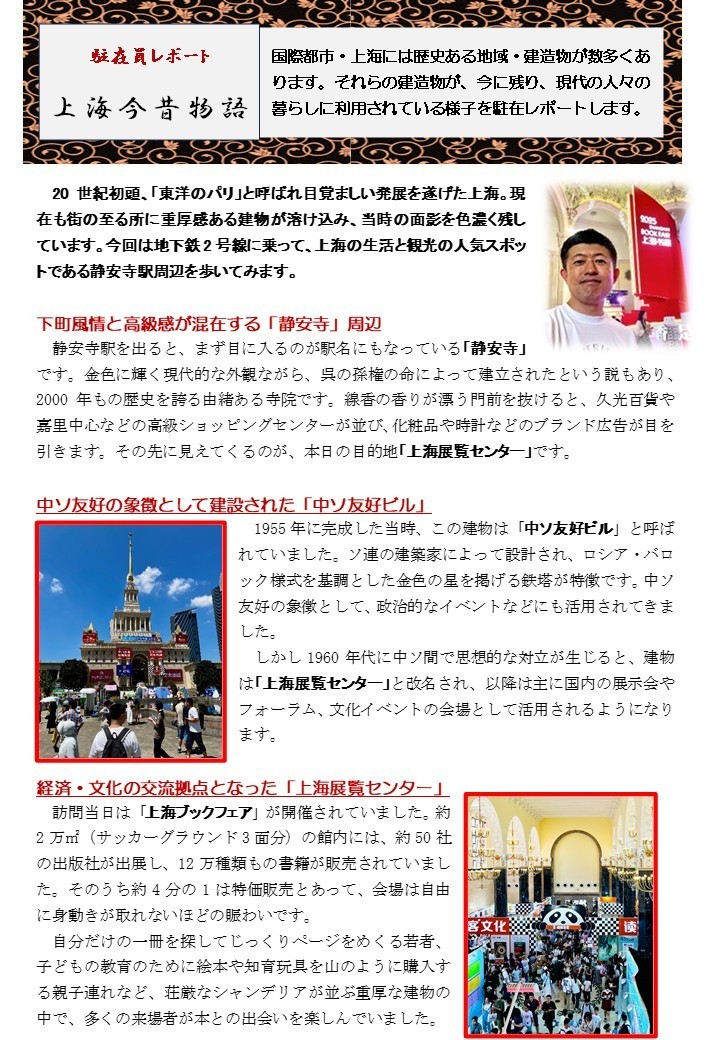

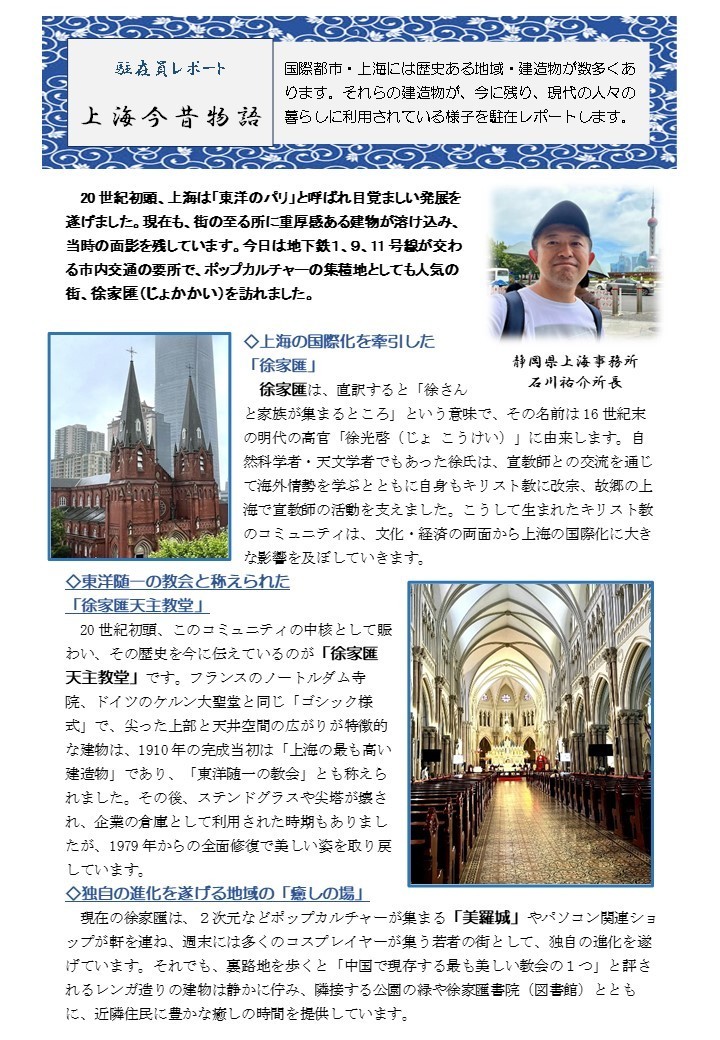

≪静岡国際経済上海事務所 石川祐介所長レポート「上海今昔物語」》

≪ミニレポート≫

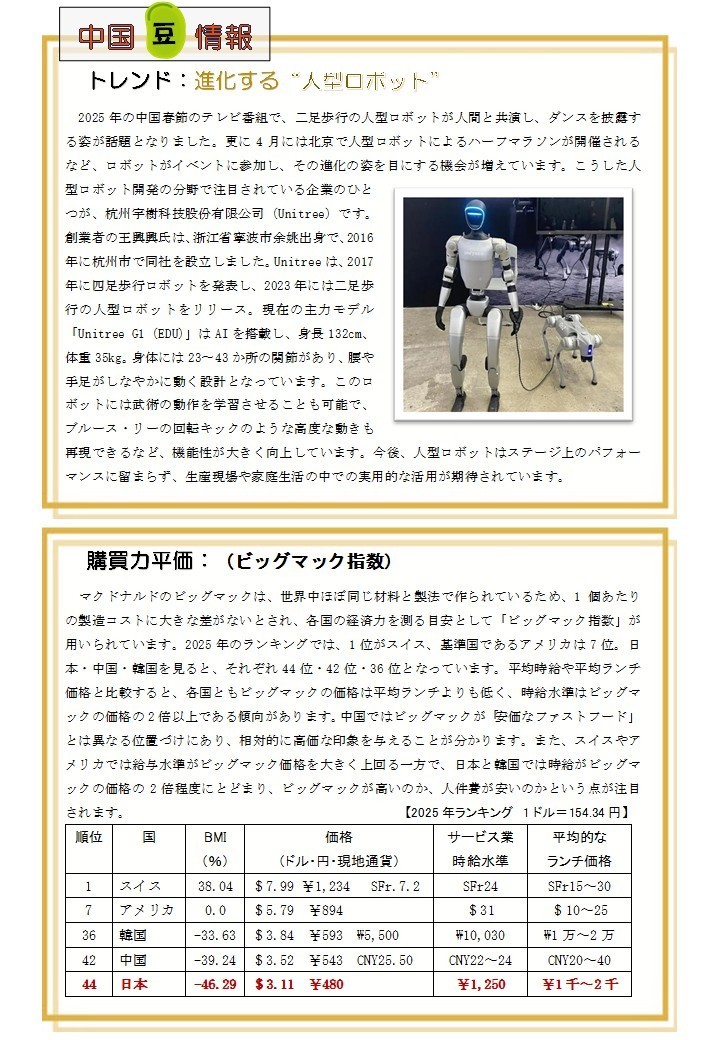

《中国豆情報》

《中国喫茶の現代事情》

《中国の数学王 蘇歩青の足跡》

≪静岡国際経済上海事務所 石川祐介所長レポート「上海今昔物語」》

≪ミニレポート≫

当協議会では活動及び静岡県と中国との交流情況を紹介するために機関誌を発行しています。

<2025年>

No.141 NEWS LETTER(2025年12月号)

No.140 NEWS LETTER(2025年10月号)

No.139 NEWS LETTER(2025年7月号)

No.138 NEWS LETTER(2025年3月号)

<2024年>

No.137 NEWS LETTER(2024年12月号)

No.136 NEWS LETTER(2024年10月号)

No.135 NEWS LETTER(2024年7月号)

No.134 NEWS LETTER(2024年3月号)

<2023年>

No.133 NEWS LETTER(2023年12月号)

No.132 NEWS LETTER(2023年10月号)

No.131 NEWS LETTER(2023年7月号)

No.130 NEWS LETTER(2023年3月号)

<2022年>

No.129 NEWS LETTER(2022年12月号)

No.128 NEWS LETTER(2022年10月号)

No.127 NEWS LETTER (2022年7月号)

No.126 NEWS LETTER (2022年3月号)

<2021年>

No.125 NEWS LETTER(2021年12月号)

No.124 NEWS LETTER(2021年10月号)

No.123 NEWS LETTER(2021年7月号)

No.122 NEWS LETTER (2021年3月号)

<2020年>

No.121 NEWS LETTER (2020年12月号)

No.120 NEWS LETTER (2020年10月号)

No.119 NEWS LETTER (2020年7月号)

No.118 協議会ニュース(2020年3月号)

<2019年>

No.117 協議会ニュース2019年12月号.pdf

No.116 協議会ニュース2019年10月号.pdf

No.115 協議会ニュース2019年6月号.pdf

No.114 協議会ニュース2019年3月号.pdf

中国の不動産価格は、1990年代末の不動産取引自由化以来、長期的な上昇を続けてきました。「マンションは永遠に値上がりする」という神話が広がり、国民の約70%の資産が不動産に集中するほど、住宅購入が盛んになりました。特に「結婚には持ち家が必須」といった価値観も形成され、不動産価格抑制を試みる政府政策も、バブルの膨張を止めることはできませんでした。

しかし、2021年後半から、不動産市況は一転して下降局面へ。3年以上が経った今も価格下落は止まらず、特に地方都市や郊外のマンション価格は大きく下落しています。投資目的で建設された高層住宅には入居者がほとんどおらず、空き家が増えることで廃墟のような印象を与え、消費者心理にも暗い影を落としています。

【「ベイカー」に見る新たな不動産のかたち】

こうした市場の中で、異彩を放つのが不動産テック企業「ベイカー」です。2017年に創業し、2020年のコロナ禍を契機に売上を大きく伸ばしました。同社はオンライン仲介プラットフォームを構築し、VR技術を活用した内見・周辺環境の確認・ライブ説明等、非対面で完結する物件探しのスタイルを確立しています。

また中古物件にも注力し、所有者の家財をそのまま映した「リアルなVR内見」を提供。間取りや面積だけでなく、住まいの生活感や水準を可視化しました。さらに、複数パターンのリノベーション予想図の提供等、テクノロジーによって居住のイメージを具体化し、購入者に“住む”という行為のリアリティを届けています。

【科学技術が牽引する中国経済】

今や「科学技術」は、中国経済の新たな牽引役となっています。

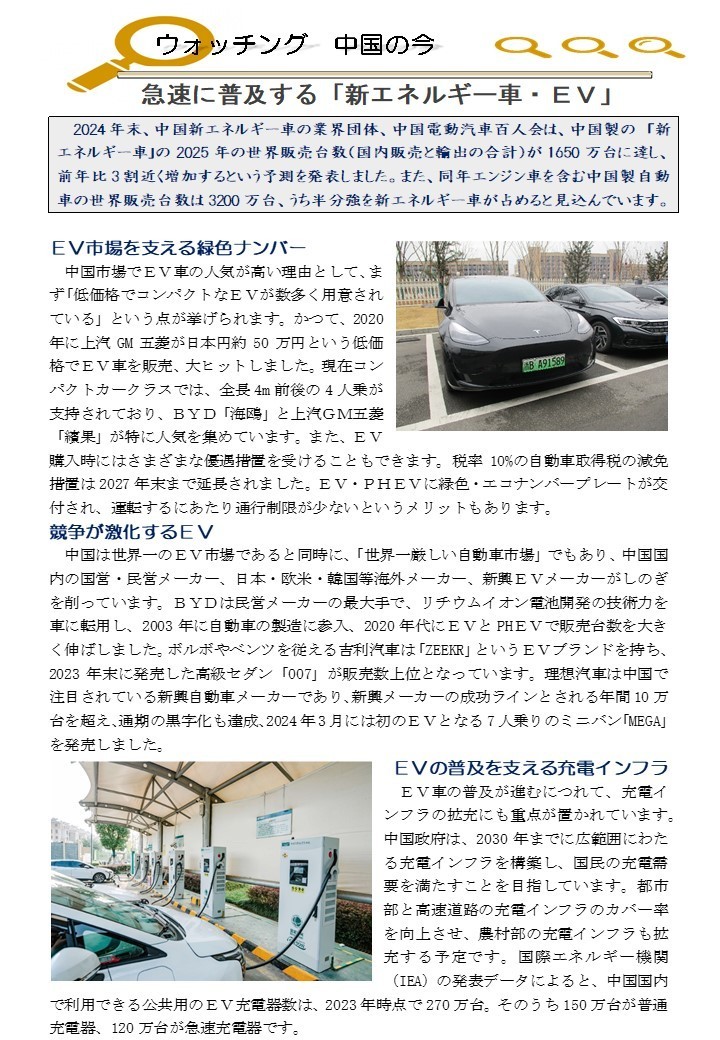

- 新エネルギー車(EV)の販売台数は世界トップを維持

- 自動運転技術の高度化も急速に進展

- 自動車輸出は2023年に世界1位(日本を超える)

- 中国発のSNS・ECサイトが台頭し、AI分野では「DeepSeek」等の無料LLMが世界展開中

このように、科学技術の進展は新たな需要を創出し、国内産業の高度化や輸出拡大につながっています。

【技術の光と影:競争と淘汰の時代】

一方、高度科学技術の陰では過剰供給・過当競争といった構造的な課題も根強く残っています。

- EV専業メーカーの倒産

- AIサービス価格の下落競争で、ベンチャー企業の体力が尽きる

- 高級ブランド商品や白酒等のバブル商品の価格下落も顕著に

これらの現象は、かつての不動産バブルと重なり合い、技術革新と経済の不均衡が隣り合わせであることを浮き彫りにしています。

【崩壊を止める光となるか】

科学技術は、崩れかけた城を救えるか?それは決して比喩ではなく今の中国経済を語るうえで避けて通れない問いとなっています。科学技術が創出する希望と、淘汰による現実のはざまで、どこに未来を託すか。世界経済の安定のためにも、“城”が崩れ落ちる前に、光となる知恵が差し込むことを願わずにはいられません。

※週プレNEWS 不動産をきっかけにIT、自動車も深刻化!?等を参照・整理